Assistenzrobotik für gute Pflege

Der folgende Artikel beschreibt die steigende Diskrepanz zwischen steigenden Pflegebedürftigen und mangelndem Fachpersonal. Mit Hilfe von Robotik und Assistenzsystemen ist es das Ziel diesen Mangel zu beseitigen.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Technologische Entwicklungen gewinnen zunehmend an Bedeutung in der Pflege, wobei der Deutsche Ethikrat betont, dass es nicht nur um die Entlastung von Pflegekräften durch technische Hilfsmittel gehen sollte, sondern auch um deren Auswirkungen auf die Pflegepraxis, etwa in der aktivierenden oder rehabilitativen Pflege. Technologie sollte die menschliche Interaktion ergänzen, nicht ersetzen, und stets im Sinne des Wohls der zu pflegenden Personen eingesetzt werden.

Die steigende Zahl pflegebedürftiger Menschen, darunter viele mit Demenz, stellt eine Herausforderung dar. 2017 wurden 3,4 Millionen Pflegebedürftige betreut, wobei der Fachkräftemangel weiter zunehmen wird. 2025 gehen wir von ca. 5,5 Millionen pflegebedürftigen Personen in Deutschland aus. Technologische Entwicklungen, wie Serviceroboter, sollen die Entlastung von Pflegeeinrichtungen und Pflegekräften unterstützen. Die Politik fördert solche Technologien, etwa im Rahmen des Programms „Zukunft der Pflege“.

Kritiker warnen jedoch, dass durch den Einsatz von Robotern die soziale und emotionale Unterstützung für Pflegebedürftige sinken könnte und Pflegekräfte ihre Rolle als Bezugspersonen verlieren. Es besteht auch die Sorge, dass der Einsatz von Robotern Investitionen in die Verbesserung der Arbeitsbedingungen behindern könnte.

Trotzdem zeigen Umfragen eine positive Einstellung gegenüber Robotern in bestimmten Pflegebereichen. Besonders bei Aufgaben wie der Medikamenteneinnahme oder der Hilfe nach Stürzen gibt es breite Zustimmung, während die Unterstützung bei intimen Aufgaben wie dem Toilettengang weniger befürwortet wird. Auch Pflegekräfte sind offen für den Einsatz von Robotern bei körperlich belastenden Tätigkeiten, jedoch skeptisch bei sozial-emotionalen Aufgaben.

Forschungsprojekte wie das Projekt TeilhabeAssistenz zeigen, dass Assistenzroboter wie TEMI-Klienten in betreuten Wohngruppen oder einzeln lebende Personen im Alltag sehr stark unterstützen können. Auch findet sich eine hohe Akzeptanz aller Beteiligten.

Anmerkungen eines Bewohners: „Wir werden TEMI sehr vermissen. Ohne ihn wird es bestimmt langweilig.“

Politische Gremien haben die Vor- und Nachteile roboterbasierter Pflegehilfen untersucht, und der Deutsche Ethikrat betont, dass Maschinen keine moralische Verantwortung übernehmen können und somit keine vollständige Pflege im menschenwürdigen Sinne möglich ist. Die Diskussion muss sicherstellen, dass Roboter als ergänzende Technologie in einem menschlichen Pflegekontext eingesetzt werden, wobei klare Verantwortlichkeiten definiert werden müssen, um eine Entfremdung der Verantwortung zu verhindern.

Entwicklungsstand und Zukunftsperspektiven

In den letzten Jahren hat die Technologie im Pflegebereich große Fortschritte gemacht. „Pflege 4.0“ umfasst Technologien wie elektronische Dokumentation, Ambient Assisted Living (AAL), Telemedizin und Robotik. Letztere wird als besonders vielversprechend für die Lösung wachsender Pflegeprobleme und als Wirtschaftsmotor betrachtet. Ein Klassifikationsschema für robotische Anwendungen hilft, ethische Fragestellungen zu präzisieren.

Die Definition von Robotern im Pflegebereich ist uneinheitlich. Sie zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, sensorische Informationen zu verarbeiten und autonom Aufgaben zu erfüllen. Roboter werden als Serviceroboter klassifiziert, die in Haushalten und Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden, wobei zwischen Assistenz-, Überwachungs- und Begleitrobotern unterschieden wird.

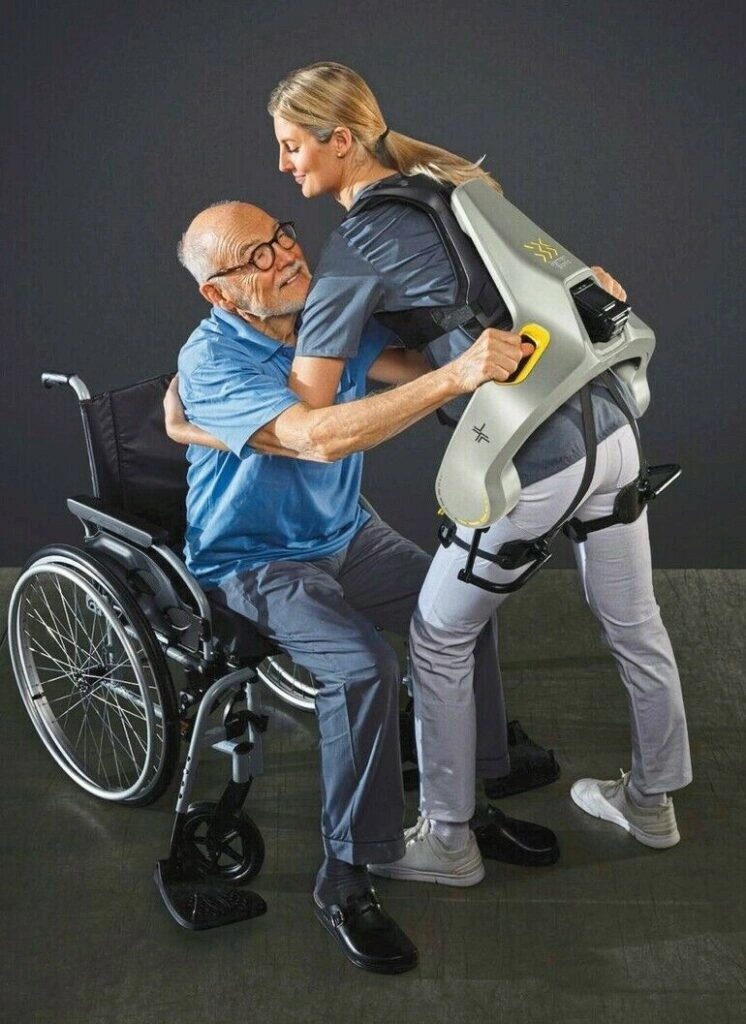

Assistenzsysteme unterstützen Pflegekräfte und Pflegebedürftige bei alltäglichen Aufgaben. Dazu gehören Roboter für Körperpflege, Nahrungsaufnahme und Transporte. Exoskelette fördern die Bewegungsfähigkeit von Patienten. Trotz der praktischen Vorteile gibt es Bedenken, dass Roboter die zwischenmenschliche Dimension bestimmter Pflegeaufgaben vernachlässigen.

2023 präsentierte German Bionic eine neue Produktlinie speziell für den Gesundheitsbereich.

Foto: © German Bionic

Überwachungssysteme ermöglichen eine längere Versorgung zu Hause und fördern die Selbstbestimmung älterer Menschen. Sie differenzieren sich von AAL-Systemen, indem sie autonom oder ferngesteuert im Wohnumfeld arbeiten. Telepräsenzsysteme erlauben medizinische Überwachung und soziale Interaktionen aus der Ferne. Allerdings gibt es Sorgen um den Datenschutz und die Auswirkungen auf persönliche Beziehungen.

Zwei Beispiele sind das Anwesenheits- und Sturzerkennungssystem und der Assistenzroboter TEMI mit Telemedizin-Funktion. Sturzerkennungssensoren funktionieren auf Radarbasis und erkennen Menschen als Punktwolken. So ist deren Privatsphäre geschützt. Sie lassen sich dezent an der Wand oder Decke installieren. Für demenzkranke Klienten z.B. sind sie die ideale Lösung, da im Falle eines Sturzes kein Knopf gedrückt und der Sensor nicht am Körper getragen werden muss. Zudem übernimmt die Pflegekasse die Kosten zu 100 %. Dadurch wird die Pflege der zu betreuenden Personen erleichtert sowie die Selbstständigkeit erhöht. Hinzu kommt, dass die Klienten länger zu Hause leben können, was mehr Lebensqualität. Ein weiterer Pluspunkt ist die Einsparung der Heimkosten.

Begleitroboter unterstützen soziale Interaktionen und dienen als emotionale Begleiter. Besonders tierähnliche Roboter wie Robben-, Katzen- oder Hundebegleiter haben positive Effekte auf demenzkranke Menschen, indem sie Stress abbauen und Einsamkeit verringern. Langfristig könnten auch komplexere soziale Roboter entwickelt werden, aber hohe Entwicklungskosten und technische Herausforderungen machen ihre Anwendung in naher Zukunft unwahrscheinlich.

Der Assistenzroboter TEMI zeigt, dass mittlerweile mithilfe von KI kostengünstige Lösungen entwickelt werden konnten. TEMI kommuniziert über Sprache, bietet Unterhaltung, aktiviert Menschen, hilft bei der Alltagsstrukturierung mit Erinnerungen, vermeidet Vereinsamung im Alter und hilft Menschen, den Alltag besser zu bewältigen. Dabei liegen die Kosten im Monat nicht höher als bei einer geringfügig beschäftigen Betreuungskraft. Wobei die Betreuungskraft maximal 10 Std. pro Woche verfügbar ist. TEMI kann jedoch rund um die Uhr Zeiten abdecken, in denen keine menschliche Betreuung möglich ist.

Gute Pflege als Leitbegriff

Der Begriff der „guten Pflege“ und ihre Auswirkungen auf den Einsatz von Robotern in der Pflege sind wenig erforscht. Es bleibt offen, welche Formen der Robotik die Pflege als soziale Beziehung unterstützen und welche dem nicht gerecht werden. Um dies zu klären, muss zunächst definiert werden, was „gute Pflege“ bedeutet.

Pflegebedürftige Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen von guter Pflege, die oft mit ihren Werten und Vorstellungen von einem guten Leben zusammenhängen. Manche bevorzugen persönliche Zuwendung, während andere mehr Unabhängigkeit durch technische Hilfsmittel wünschen. Auch verschiedene Interessengruppen definieren gute Pflege unterschiedlich: Kostenträger legen Wert auf Effizienz, Angehörige auf Zufriedenheit, Fachkräfte auf fachliche Standards.

Professionelle Pflege orientiert sich an ethischen und rechtlichen Grundsätzen, die die Achtung der Menschenrechte, Würde und Autonomie betonen. Der Assistenzgedanke gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Pflegebedürftige oft nicht die ständige Präsenz einer Pflegeperson wünschen, sondern ihre Hilfe selbst organisieren möchten.

Gute Pflege ist nicht nur eine Dienstleistung, sondern auch eine zwischenmenschliche Beziehung, die durch Kommunikation und Interaktion geprägt wird. Roboter können Pflegekräfte entlasten und zur Förderung von Selbstständigkeit beitragen, aber sie dürfen die emotionale Dimension der Pflege nicht ersetzen.

In Pflegegemeinschaften, in denen Angehörige pflegen, können technische Assistenzsysteme helfen, die Belastung zu verringern und das Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz besser zu steuern. Sie bieten pflegebedürftigen Menschen die Möglichkeit, ihre Unabhängigkeit zu stärken und die Abhängigkeit von ständiger Präsenz zu reduzieren.

Ethisch verantwortlicher Umgang mit Robotik in der Pflege

Ein ethisch verantwortungsvoller Einsatz von Robotik in der Pflege erfordert die Berücksichtigung sowohl der Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen als auch der Pflegenden. Verantwortung zeigt sich auf drei Ebenen:

- Mikroebene – Die individuelle Entscheidung über den Einsatz von Robotik sollte gemeinsam getroffen werden, wobei die pflegebedürftige Person das letzte Wort hat.

- Mesoebene – Institutionen wie Pflegeeinrichtungen und Technologieanbieter tragen Verantwortung für die Bereitstellung und Entwicklung robotischer Systeme.

- Makroebene – Politik und Verwaltung setzen die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, die den Einsatz von Pflegerobotik beeinflussen.

Diese Ebenen unterscheiden sich in ihren ethischen Herausforderungen, müssen aber zusammengedacht werden, um eine menschenwürdige Pflege sicherzustellen.

Mikroebene der Verantwortung

Für eine verantwortungsvolle Interaktion zwischen Pflegekräften und pflegebedürftigen Personen sind einige ethische Grundsätze entscheidend. Der Einsatz von Robotik in der Pflege sollte dem Wohl der Betroffenen dienen und deren Lebensqualität fördern. Dies bedeutet, dass nicht nur bestehende Einschränkungen ausgeglichen werden sollten, sondern auch die Lebensqualität durch rehabilitative Maßnahmen und individuelle Bedürfnisse berücksichtigt werden müssen.

Die Veränderungen, die durch Robotik in der Pflege entstehen, sollten den Mitwirkungsmöglichkeiten der Betroffenen angepasst werden. Eine einfache Bedienbarkeit der Technik kann Ängste abbauen und unerwünschte Folgen minimieren. Evaluationsstudien sind wichtig, um die Nutzerorientierung zu erhöhen und individuelle Lösungen zu finden.

Das Recht auf Selbstbestimmung ist ebenfalls zentral. Betroffene sollten über die eingesetzte Technik informiert werden und die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen. Insbesondere bei Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen ist es wichtig, Selbstbestimmung zu fördern, auch wenn dies herausfordernd sein kann.

Identität und soziale Beziehungen sind weitere wichtige Aspekte. Der Einsatz von Robotik kann das Selbstverständnis stärken, indem er physische Einschränkungen kompensiert. Allerdings kann er auch negative Auswirkungen haben, wenn Menschen sich respektlos behandelt fühlen oder ihre Identität gefährdet sehen.

Die Pflege muss darauf achten, soziale Isolation zu vermeiden und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern. Assistenzrobotik kann helfen, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, birgt jedoch auch das Risiko, dass Pflegekräfte weniger Zeit für persönliche Interaktionen haben.

Insgesamt zeigt sich, dass der Einsatz von Robotik in der Pflege sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt. Die Balance zwischen technischer Unterstützung und menschlicher Interaktion ist entscheidend für das Wohl der Betroffenen.

Mesoebene der Verantwortung

Auf der Mesoebene geht es um die Verantwortung von Pflegeeinrichtungen, Technologieanbietern und Institutionen bei der Entwicklung und Anwendung von Pflegerobotik.

- Bedarfsorientierung statt Technikgetriebenheit: Robotik sollte an den tatsächlichen Bedürfnissen der Pflegebedürftigen und Pflegenden ausgerichtet sein, nicht allein am technisch Machbaren.

- Sicherheit und Nutzbarkeit: Zulassungsprozesse sollten gewährleisten, dass Pflegeroboter sicher, einfach bedienbar und für viele Menschen nutzbar sind („universelles Design“).

- Soziale und ethische Aspekte: Robotik darf keine defizitorientierten Altersbilder verstärken und muss Genderaspekte berücksichtigen.

- Pflege als Beziehungsarbeit: Roboter können unterstützen, ersetzen aber nicht die individuelle, situationsabhängige Fürsorge.

- Ausbildung und Reflexion: Pflegekräfte müssen für den Umgang mit Robotik geschult werden. Der Einsatz sollte regelmäßig überprüft und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.

Robotik kann Pflegeprozesse verbessern, erfordert aber eine ethisch reflektierte, bedarfsgerechte Implementierung.

Makroebene der Verantwortung

Auf der Makroebene stehen Fragen der Gerechtigkeit, Sicherheit und Datenschutz im Mittelpunkt.

- Zugang und Finanzierung: Pflegerobotik kann Autonomie und Lebensqualität verbessern, muss aber für alle gleichermaßen zugänglich und in Versicherungsleistungen integriert sein.

- Ergänzung, nicht Ersatz: Robotik sollte die Pflege unterstützen, nicht personalisierte Betreuung ersetzen. Ihre Finanzierung darf nicht zulasten besserer Arbeitsbedingungen und Pflegequalität gehen.

- Datenschutz und Sicherheit: Da Pflegeroboter personenbezogene Daten verarbeiten, sind hohe Sicherheitsstandards und Datenschutzmaßnahmen unerlässlich.

- Rechtliche und ethische Fragen: Die Haftung für lernfähige Systeme muss geklärt, soziale und ethische Aspekte in die Entwicklung einbezogen werden.

Ein gerechter und sicherer Einsatz von Pflegerobotik erfordert klare Regeln, finanzielle Absicherung und ethische Reflexion.

Empfehlungen zur Robotik in der Pflege

Der Deutsche Ethikrat empfiehlt einen ethisch reflektierten Einsatz von Robotik in der Pflege.

- Entwicklung & Sicherheit: Robotik sollte frühzeitig ethisch überprüft und unter hohen Sicherheitsstandards entwickelt werden. Haftungsfragen müssen klar geregelt sein.

- Integration in die Pflege: Roboter sollten Pflege unterstützen, aber nicht menschliche Zuwendung ersetzen. Ihre Finanzierung darf nicht zulasten anderer Pflegemaßnahmen gehen.

- Partizipation der Betroffenen: Pflegebedürftige sollten aktiv in Entscheidungen zur Robotik eingebunden und über deren Möglichkeiten informiert werden.

- Pflegeeinrichtungen: Der Einsatz von Robotern erfordert bauliche Anpassungen, regelmäßige Wartung und die Berücksichtigung von Praxiserfahrungen des Pflegepersonals.

- Ausbildung: Pflegekräfte sollten gezielt auf den Einsatz neuer Technologien vorbereitet und über deren ethische Aspekte geschult werden.

Ziel ist ein verantwortungsvoller Robotikeinsatz, der sowohl Pflegenden als auch Pflegebedürftigen nutzt.

Quellenangaben

Sandra Kerber-Bender